Hay una sensación cada vez más frecuente al ver muchas películas recientes: los personajes no conversan, informan. En lugar de hablar como personas con dudas, silencios y dobles sentidos, parecen portavoces del argumento. Se dicen cosas que ya estamos viendo, se explican decisiones que podrían intuirse, se verbalizan emociones que antes se dejaban respirar en un gesto o en una pausa. El diálogo ya no construye misterio ni revela capas; funciona como un manual de instrucciones que acompaña a las imágenes por si acaso alguien no estuviera prestando atención.

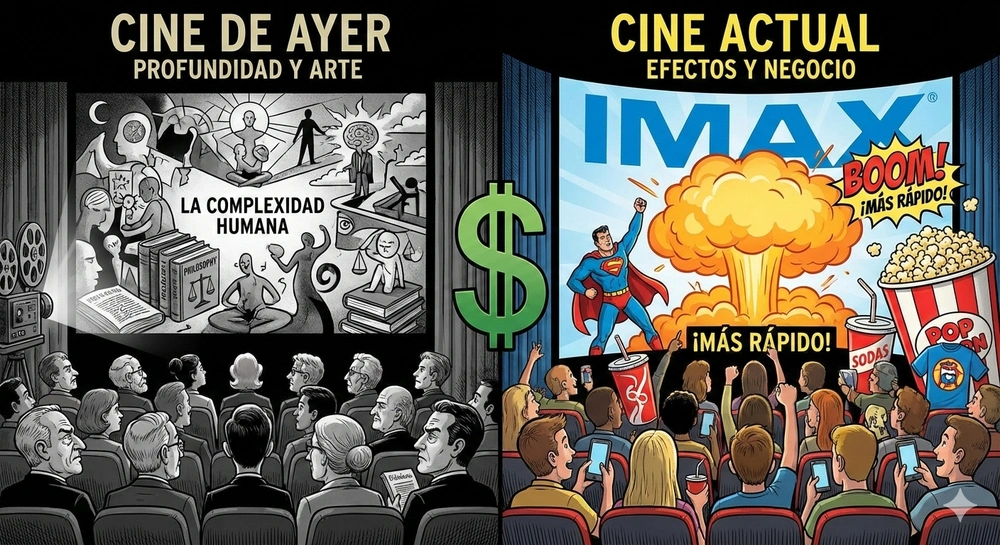

Esa necesidad de explicarlo todo va de la mano con personajes cada vez más planos. Cuesta encontrar contradicciones reales, zonas grises, impulsos que no encajen del todo con la etiqueta de “héroe” o “villano”. Las aristas se liman para que la historia fluya sin tropiezos, para que el espectador no tenga que detenerse a interpretar demasiado. El resultado es un tipo de cine que se vende como “para todos los públicos”, pero que a menudo se siente diseñado para una comprensión casi infantil: emociones claras, motivaciones subrayadas y conflictos que no incomodan más de lo necesario.

Y en ese mismo proceso de simplificación, la música ha corrido una suerte parecida. Muchas bandas sonoras actuales no parecen pensadas para dialogar con la historia, sino para cubrirla con una atmósfera genérica que funcione en cualquier contexto. Suenan bien, sí, pero podrían pertenecer a otra película sin que casi nadie lo notara. Las cuerdas se inflan cuando toca emocionarse, los graves retumban cuando hay peligro, los sintetizadores suaves rellenan los huecos para que nunca haya un silencio incómodo. Es una música que acompaña, pero rara vez comenta, contradice o amplía lo que vemos.

Antes, la relación entre sonido e imagen podía ser tensa, irónica, incluso incómoda. Una melodía inesperada podía cambiar por completo el sentido de una escena, abrir una lectura nueva, dejar un eco que durara más que la propia imagen. Ahora, en cambio, la banda sonora suele limitarse a confirmar lo evidente. No arriesga, no propone una mirada propia sobre la historia; se conforma con ambientar. Como los diálogos explicativos, funciona como una guía emocional para que nadie se pierda, pero también para que nadie tenga que implicarse demasiado.

Todo esto apunta a una misma falta de confianza: la desconfianza en la capacidad del público para entender sin que le traduzcan cada paso, para sentir sin que le marquen el ritmo emocional con flechas luminosas. Al reducir la ambigüedad en las palabras y volver neutra la música, las películas se vuelven más fáciles de consumir, pero también más fáciles de olvidar. Lo que no deja espacio para la interpretación difícilmente deja huella.

No se trata de defender la complejidad por puro elitismo ni de rechazar la claridad cuando la historia la necesita. El problema aparece cuando la simplificación se vuelve la norma, cuando explicar sustituye a sugerir y cuando la música se convierte en un fondo intercambiable. El cine tiene una fuerza única precisamente porque puede decir sin decir, porque puede hacer que una mirada y una nota musical carguen más sentido que un párrafo entero de diálogo. Renunciar a eso por miedo a que alguien no lo entienda es empobrecer la experiencia. Y, poco a poco, también nuestra manera de mirar y escuchar.